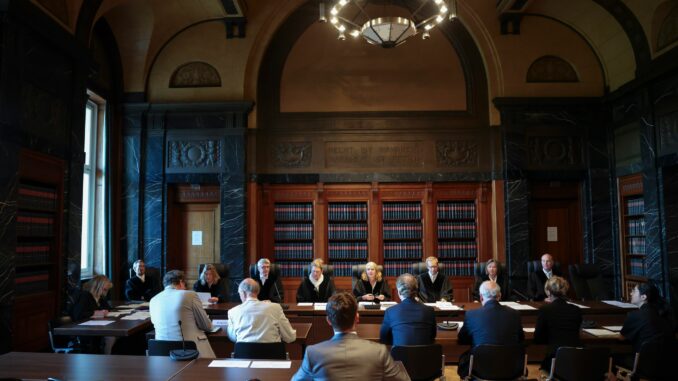

Hamburg (dpa/lno) – Die Volksinitiative «Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung» ist in ihrem Kampf gegen Bürgerschaft und Senat vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht auf ganzer Linie gescheitert. Das Gericht wies in seinem am Freitag verkündeten Urteil sämtliche Anträge der Initiative zurück oder erklärte sie für unzulässig beziehungsweise unbegründet. Damit habe sich auch der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung erledigt, erklärte das Gericht. Die Entscheidungen seien einstimmig getroffen worden.

Volksbegehren im vergangenen Sommer gescheitert

Die Volksinitiative gegen «Gendern in Bildung und Verwaltung» war im vergangenen Sommer mit ihrem Volksbegehren gescheitert. Statt der notwendigen rund 65.800 Stimmen bekam sie nach Angaben des Senats nur knapp 55.100 Unterschriften zusammen.

Aus Sicht der Initiative ging es dabei aber nicht mit rechten Dingen zu. So habe die Bürgerschaft dafür gesorgt, dass das Volksbegehren in den Sommerferien habe stattfinden müssen und die Initiative damit geringere Erfolgsaussichten gehabt habe. Aber auch der Senat habe das Seinige getan, indem er eine im Gesetz vorgesehene Online-Teilnahme an Volksbegehren nicht ermöglicht habe und unter anderem auch bei der Information der Wahlberechtigten und der Zahl der Eintragungsstellen nicht hilfreich gewesen sei.

Initiative legt Liste mit Verfahrensvorschlägen vor

Vor Gericht hatte die Initiative deshalb eine ganze Liste mit Vorschlägen vorgelegt, welche der Senat künftig für ein ordnungsgemäßes Verfahren bei Volksbegehren erfüllen müsse. Dazu zählt etwa, dass alle Bürgerinnen und Bürger über eine Postwurfsendung über anstehende Volksbegehren informiert werden müssten und dass die Zahl der Eintragungsstellen deutlich erhöht werden müsse.

Verfassungsgerichtspräsidentin Birgit Voßkühler hatte sich bereits in der mündlichen Verhandlung am 6. Juni sehr zurückhaltend gezeigt. So hatte sie wenig Verständnis ob der Empörung der Initiative, dass diese das Volksbegehren während der Sommerferien hatte abhalten müssen. Zum einen habe die Initiative selbst durch ihre Anträge den Lauf der daraus resultierenden Fristen angeschoben. Zum anderen hätten die Bürgerschaftsabgeordneten nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen, als sie dem Wunsch der Initiative auf eine nochmalige Fristverlängerung um drei Monate nicht nachkamen.

Urteil befasst sich allein mit Verfahrensfragen

Bei der Urteilsverkündung ging es nun jedoch gar nicht um Inhalte, sondern allein um Verfahrensfragen – und da unterlag die Initiative in allen Punkten. So seien die Initiatoren der Volksinitiative gar nicht antragsbefugt. Den Antrag festzustellen, dass das Volksbegehren zustande gekommen sei, bezeichnete das Gericht zwar als zulässig, aber unbegründet.

Denn faktisch habe die Initiative nicht genug Unterschriften gesammelt. Und dass das unter anderen Bedingungen eventuell anders ausgesehen hätte, sei im Grunde irrelevant. «Denn die Feststellung des Zustandekommens (…) bezieht sich ausschließlich auf tatsächlich abgegebene Stimmen und nicht auf solche, die unter anderen Umständen möglicherweise abgegeben worden wären, tatsächlich aber nicht abgegeben worden sind», heißt es in dem Urteil.

Initiative tief enttäuscht und verärgert

Die Initiative zeigte sich tief enttäuscht und verärgert über die Entscheidung. «Das war heute ein schwarzer Tag für den Rechtsstaat, ein schwarzer Tag für die Gewaltenteilung, ein schwarzer Tag für die direkte Demokratie», sagte Initiativen-Sprecher Jens Jeep der Deutschen Presse-Agentur. Der Senat habe jetzt das Plazet bekommen, ein Volksbegehren so durchzuführen, dass kein Bürger davon irgendetwas mitbekommt. Jeep betonte: «Kein Politiker sollte noch mal in den Mund nehmen, dass wir in Hamburg so etwas wie direkte Demokratie haben und dass das in irgendeiner Form vorbildlich sei.»